-

Par marialis2.2 le 24 Mai 2012 à 18:38

« The Paperboy » : le film que Cannes n'espérait plus

Nicole Kidman en shampouineuse un peu radasse : on avait pas vue aussi formidable depuis des lustres. © DR / Capture d'écran

On pouvait craindre que la projection de « Paperboy » ce matin prenne la tournure critique d’un « Lawless » ou d’un « Killing them softly » : accueil frisquet, consensuel et tristounet avec en gimmick la tenace impression de films médiocres et faussement futiles, indignes d’une compétition officielle. Si l’on voit bien derrière cette part de toilettage artistique, une intention louable (réhabiliter le cinéma de genre pour adultes, fabriqué et produit à la manière du nouvel Hollywood dans les années 70), il faut reconnaître que, pour l’instant, c’est assez loupé. Réalisé par Lee Daniels, auteur du surgonflé « Precious », « Paperboy » advient pourtant comme une heureuse anomalie : un film fou-fou (ou fo-folle) qui se nourrit d’excès en tout genre (style, narration, numéros d’acteurs), en fait une caricature réjouissante des films pré-cités – les sifflets (copieux) et la consternation (épaisse) n’ont pas manqué à l’issue de la projection. Aux ronchons, on concède volontiers un projet foncièrement détraqué, mais cette déglingue semi-volontaire montée sur images baveuses produit indéniablement quelque chose.

Le pitch est tout simple : une mama floridienne est interrogée sur un fait-divers irrésolu il y a quarante ans. Flash back et méli mélo : on reconnaît la narratrice plus galbée, au service d’une famille de bourgeois en fin de règne, empêtré dans un racisme institutionnel en train de se fissurer (nous sommes en 1969, Luther King est passé par là). Les deux fistons beaux comme des camions (Matthew McConaughey et l’étonnant Zac Efron) enquêtent sur un redneck accusé de meurtre sur la demande de sa femme, shampouineuse un peu radasse (Kidman, qu’on avait pas vue aussi formidable depuis des lustres). Le plus jeune en tombe raide dingue, et la famille de se disloquer sous une écrasante chaleur tropicale qui bousille les nerfs et stimule les hormones. Voilà ce que le film réussit de mieux : plonger sa trame de série noire dans une moiteur sexuelle poisseuse et craspec, diluer les conflits de classes (et raciaux) sous un tombereau d’obscénité. Le film va même assez loin dans le délire sale et trivial : tantrisme au parloir lorgnant vers le peep show crado (point d’orgue : l’orgasme du partenaire dans son froc, avec plan sur jean souillé), SM homo au motel et même une séquence d’uro platonique (Kidman pisse sur les piqûres de méduse qui zèbrent le corps musculeux de son jeune soupirant). S’en dégage un tableau de l’Amérique pas piqué des hannetons, où la torpeur partouzarde ramollit les antagonismes de classe, impose aux personnages un dialogue permanent, cohabitation qui relève moins de la marche forcée que d’un magnétisme irrépressible. Film passionnant à revoir au calme à une heure décente – passé dix jours de festival, les projections à 8 h 30 du matin relèvent de la torture physique.

Torture encore, infligée cette fois hier soir, au pic de forme du critique cannois (19h30, papier du jour rendu, culpabilité évanouie, organisme requinqué par une digestion semi-lointaine : pas une once de somnolence à l’horizon). Forcément, on s’attendait à ce que le mexicain Carlos Reygadas (« Lumière silencieuse ») consolide sa réputation d’enfant terrible. Que cachait donc le titre de film le plus gratiné du festival (« Post tenebras lux ») ? La misère sexuelle d’un couple de jeunes ruppins arrogants dans un village isolé du Mexique (prétexte idéal à une scène de partouze où madame est honorée par une horde de pépouzes francophones pendant qu’une dame à grosses mamelles lui caresse le visage en lui suscurant des mots doux), la culpabilité catho-trash d’une petite frappe sur le fil de la repentance, des gosses de riche qui gambadent autour des vaches (le premier plan, pas mal), une apparition lumineuse d’un diablotin à gros kiki dans la maisonnée, croisement d’un spectre d’Apitchatpong Weerasethakul et du logo Buffalo grill. Tout est clair : ce sur-symbolisme expérimental incapable de produire la moindre émotion ne trompe absolument plus personne, Reygadas signant là son film le plus nullissime à ce jour – les précédents avaient pour eux davantage de fulgurances esthétiques qu’on recense ici à deux-trois. En deux heures de crétinerie monumentale, c’est assez peu. Mais ne râlons pas : le mythe du festival passe autant par les chefs d’œuvre incontestables que par ce type de provo maousse retentissante qui convie le ricanement et la consternation à la grande fête du cinéma. Nul besoin d’en parler à Kirsten Dunst et Kirsten Stewart, croisées à la soirée « On the road » quelques heures plus tard. A cet instant, la quête de champagne vaut cent fois plus que les quéquettes tourmentées de ce bon vieux Carlos.

■ votre commentaire

votre commentaire

-

Par marialis2.2 le 23 Mai 2012 à 17:33

Le Festival de Cannes en 24 images seconde

Les films, les stars et les anonymes qui agitent la Croisettemar, 05/22/2012 - 15:54Un jour pour faire concurrence à Brad Pitt

Une star hollywoodienne chahutée lors du photo-call, une fontaine au chocolat boudée par les critiques de cinéma et des nanars maousse costauds qui menacent d'envahir nos écrans... Petite visite des à-côtés de la compétition.

Les photo-calls

Brad Pitt est un rival redoutable. Ceux de la profession le savent, les photographes n’ont d’yeux que pour lui. Alors quand la très plébiscitée star américaine est convoquée le même jour que vous à l’estrade du "photo-call" cannois mieux vaut en faire des tonnes. Toujours prompte à la gaudriole, la turbulente équipe du film franco-grolandais "Le Grand Soir" (Un certain regard) s’est donc soigneusement attachée à faire de l’ombre à l’acteur-vedette de "Killing Them Softly", le troisième film américain présenté en compétition officielle.

Brad Pitt est l'homme de main de la mafia de Boston dans "Killing Them Softly" d'Andrew Dominik. (crédit : Medhi Chebil)

De mémoire de photographes accrédités, il y avait longtemps que ce passage obligé des sélectionnés n’avait connu tel chahut. Cheveux hirsutes et torses bombés, les réalisateurs Benoît Delépine et Gustave Kervern, sous l’impulsion de leurs acteurs Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel, sont arrivés sur le plateau en apostrophant Brad Pitt, qui, non loin, donnait une interview. Selon une source bien informée, présente sur les lieux, le quatuor du "Grand Soir" avait l’air d’avoir passé une "grande nuit".

En attendant "Le Grand Soir" avec Gustave Kervern, Albert Dupontel, Benoît Poelvoorde et Benoît Delépine. (crédit : Medhi Chebil)

Les soirées

Il faut dire qu’a Cannes, les tentations sont nombreuses. Et tout est prévu pour que les indécrottables noctambules venus de la capitale ne soient complètement perdus. Le temps du Festival, les hauts lieux de la nuit parisienne s'installent sur les bords de la Méditerranée. Cette année, le très sélect club privé Silencio, imaginé et conçu par le réalisateur David Lynch, a exporté son enseigne non loin du Palais des Festivals. Plus excentré, Le Baron a établi ses quartiers près du majestueux Martinez, nous a-t-on affirmé. Malgré ses indications de première main, c’est sous le barnum de la section parallèle La semaine de la critique que nous avons passé, en compagnie de notre collègue Jon Frosch (son blog, ici), notre première soirée cannoise.

Y a-t-il un critique dans la salle ?

Tapis dans l’ombre, judicieusement cachés derrière la fontaine au chocolat que les convives semblaient bouder, nous avons scruté les têtes connues de la confrérie. Un peu comme si nous devions compléter l’album Panini© de la critique française. Pierre Murat de "Télérama" est là. Jean-Marc Lalanne des "Inrocks" et Danièle Heymann de "Marianne", aussi.

Des vedettes du grand écran se sont également glissées dans la salle. Mais pourquoi donc Alexandra Lamy et Dominique Besnehard sont-ils venus frayer avec des gens dont le métier est de critiquer leur travail ? L’actrice et le producteur sont ici pour "J’enrage de son absence", le film de Sandrine Bonnaire présenté dans cette sélection parallèle. Ah bon.

Le marché du film

Au beau milieu de ce festif entre-soi, une question toutefois nous taraude : "ces critiques disposeront-ils demain de toutes leurs capacités de jugement lors de la très matinale projection de 'Killing Them Softly' ?" L’auteur de ces lignes a carrément déclaré forfait, préférant aller jeter un coup d'œil du côté de l’un des endroits du festival les plus injustement ignorés : le marché du film.

Dans cette immense foire commerciale du cinéma - la plus grande du monde -, producteurs, distributeurs et exploitants de salles venus du monde entier vendent, achètent, et revendent des films achevés ou seulement à l’état d’ébauche.

Mais pour les non-professionnels, ce supermarché du film est surtout la caverne d’Ali Baba du pire de ce que le 7e art peut produire. Petite sélection non exhaustive des chefs-d’œuvre à venir dans les salles. Ou pas.

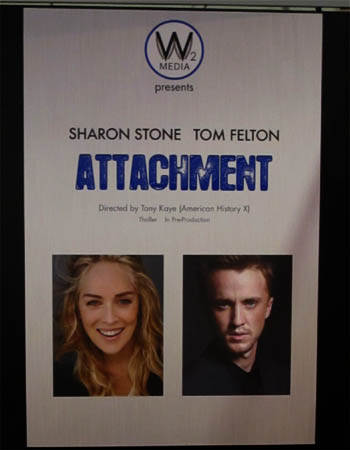

Attachment (Etats-Unis)

Après "Detachment", Tony Kaye s'apprête à tourner "Attachment". Le tournage n'a toujours pas débuté mais les producteurs essaient déjà de vendre le film auprès des distributeurs internationaux. Affiche temporaire.

Guns and Roses (Chine)

Un thriller très "heavy metal" par le "crazy" réalisateur Ning Hao.

Dead Sushi (Japon)

Ou comment concilier horreur et gastronomie (on cherche encore le nom du réalisateur, du producteur, des acteurs et du chef-cuistot).

Zombie Ass (Japon)

Quand les morts-vivants squattent les lieux d'aisance.

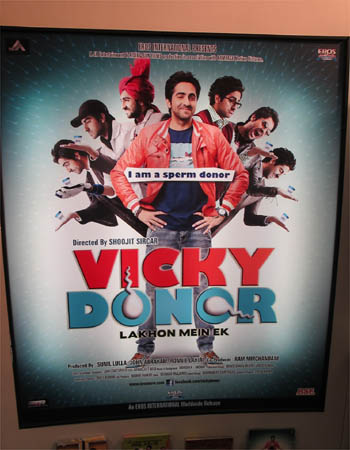

Vicky Donor (Inde)

On se gausse déjà des généreux exploits de ce bon bougre de Vicky.

Hitler goes Kaput! (Russe)

Tarte à la crème et rigueur historique.

Fatal Call (Etats-Unis)

Un acteur "has-been" (Jason London), une femme fatale, les flammes de l'enfer et des flingues longs comme un film hongrois, bienvenue à Hollywood.

Lesbian Vampire Warriors (Singapour)

Le synopsis ultime.

Brain Drain 2 (Etats-Unis)

Un portrait sans concession des élites américaines. Episode 2.

Angel Dog (Etats-Unis)

Les trépidantes aventures canines d'un ange gardien pas comme les autres.

Sophie (Etats-Unis)

L'émouvante histoire d'amitié entre une femme en tutu et un éléphant. Sans rire.

Beauty and the Least - I love Shakey en 3D (Etats-Unis)

Jeu de mots et technologie au service d'histoires d'une sensibilité absolue.

Ca donne envie. Promis, demain, nous retournons voir des films.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par marialis2.2 le 22 Mai 2012 à 23:42Mis à jour 22-05-2012 22:33

Brad Pitt en mode Légendes d'Automne, hier à Cannes. Photo : Nicolas Richoffer / Metro

Brad Pitt : "Les idéaux de l'Amérique méritent d'être défendus"

La star américaine a fait monter la température du Palais des festivals, même si son nouveau film n'a guère convaincu.

L'hystérie des paparazzis est parfois à la hauteur de la déception des cinéphiles. Un après son interprétation pleine de nuances dans Tree of Life, Brad Pitt a fait mardi son retour en compétition avec Cogan : la mort en douce (Killing Them Softly en VO). Un long-métrage du Néo-zéalandais Andrew Dominik qui avait déjà travaillé avec la star américaine sur le western L'Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford.

Adaptation d'un roman des seventies de George V. Higgins, le film se déroule en 2006, en pleine campagne électorale américaine. Dans une petite ville anonyme, ravagée par la crise financière, le gangster Jackie Cogan (Brad Pitt, gominé à mort) est chargé de retrouver les auteurs d'un hold up lors d'une partie de poker clandestine. Sous l'apparence d'un film de genre, nous voulions raconter une histoire qui parle du monde d'aujourd'hui, a expliqué l'acteur et producteur lors de la conférence de presse la plus courue depuis le début du festival.

Et pour cause : les coupables étant désignés dès les premiers instants, la mise en scène très stylisée de Dominik sert avant tout d'écrin à une succession de dialogues comico-philosophiques dressant le constat d'une Amérique en panne de valeurs. Hélas, n'est pas Quentin Tarantino qui veut. En l'absence de véritable enjeu dramatique, Cogan : la mort en douce finit par épuiser à force de déclarations cyniques sur le fric, le sexe, la politique... et encore le fric. Dommage.

Face aux journalistes, l'acteur, plutôt souriant, s'est défendu de faire l'apologie de la violence. Bien au contraire. "Nous vivons dans un monde où la violence est omniprésente. Et dans le milieu des gangsters, elle est la norme. J'avoue que j'aurais plus de mal à jouer un raciste qu'un mec qui tire une balle dans la tête d'un autre type" (rires). Interrogé sur l'inclusion d'extraits de discours d'Obama, Brad Pitt a précisé qu'il fallait les voir "comme un message d'espoir, un rappel à l'ordre, plutôt qu'un regard cynique sur la faillite de l'Amérique".

Quid de la prochaine élection US ? "J'ai peur que les télés américaines diffusent beaucoup de publicités négatives, plus qu'on n'en a jamais vu. Personnellement, je penche à gauche. Et je pense que les idéaux qui font l'Amérique - l'innovation, l'intégrité, la justice - doivent être défendus plus que jamais. Car il est très facile de déraper."

votre commentaire

votre commentaire

-

Par marialis2.2 le 21 Mai 2012 à 22:57

Gallimard finit seul la course au rachat de Flammarion

Le duo Albin Michel Chequers Capital a refusé de relever à nouveau son offre.

Les attentes du propriétaire italien de Flammarion se seraient-elles révélées trop élevées ? Des deux derniers candidats en lice pour le rachat du quatrième éditeur français, il ne reste plus aujourd'hui que Gallimard. Selon plusieurs sources, le duo Albin Michel-Chequers Capital s'est en effet retiré des enchères, refusant de relever à nouveau son offre. Tandis que Gallimard a, lui, finalement accepté d'« ajuster » la sienne. Un nouveau conseil d'administration est prévu vendredi, qui pourrait marquer enfin l'épilogue de ce long feuilleton.

Estimant les offres reçues insuffisantes, le groupe italien RCS MediaGroup, l'actionnaire de Flammarion, avait ajourné sa décision, attendue lors du conseil d'administration du 14 mai. Les deux candidats au rachat auraient proposé autour de 200 millions d'euros pour acquérir Flammarion, loin des 300 millions espérés initialement par RCS MediaGroup. L'Italien avait ensuite revu sensiblement ses prétentions à la baisse, à 250 millions d'euros.

La nouvelle offre de Gallimard sera-t-elle suffisante ? L'héritier de la prestigieuse maison d'édition, Antoine Gallimard, est certes très motivé, mais il a aussi toujours affirmé qu'il ne compromettrait pas l'indépendance de son groupe, chèrement acquise. Or il n'est pas certain que RCS MediaGroup, qui a besoin de se désendetter massivement, accepte une offre très inférieure à ses attentes. Plusieurs voix s'étaient d'ailleurs élevées au sein de son conseil d'administration, ces dernières semaines, contre la vente de la « pépite » Flammarion. Dans ce cas, « cela pourra très bien se conclure par un abandon pur et simple du processus de vente », indique un proche du dossier. Fin du suspense vendredi ?

A.DR ET A.F

votre commentaire

votre commentaire

-

Par marialis2.2 le 18 Mai 2012 à 22:05

Le Festival de Cannes en 24 images seconde

Les films, les stars et les anonymes qui agitent la Croisettejeu, 05/17/2012 - 17:42Un goût de rouille, d'os, de sang, de larmes et de révolution inachevée

On connaît les chauffeurs de taxi et leurs mauvaises manies. Ce chauvinisme, cette mauvaise foi cocardière qui leur font dire sans ciller qu’ils habitent "la plus belle région du monde". Celui qui, avant le Festival, nous balada de l’aéroport de Nice à Cannes ne tarissait bien évidemment pas d’éloges sur la Côte d’Azur. Les plages de galets "plus hygiéniques que le sable", la technopole Sophia Antipolis "presqu’aussi grande que la Silicon Valley" et le Marineland d’Antibes "qui n’a pas d’autres équivalents en Europe". A visiter de toute urgence, donc. Si notre emploi du temps nous le permet…

Coup de chance, c’est dans ce haut lieu du tourisme aquatique que se déroule le drame inaugural du mélo franco-belge "De rouille et d’os", le cinquième long-métrage de Jacques Audiard, présenté ce jeudi au public cannois. Stéphanie (Marion Cotillard) y exerce le périlleux métier de dresseuse d’orques. Périlleux car la moindre faute d’écart d’un cétacé légèrement empoté peut avoir de bien fâcheuses conséquences. Comme celle de perdre l’usage de ses jambes..

Tel est le sort que le réalisateur français a réservé à sa comédienne qui, dès la première demi-heure du film, nous apparaît amputée de la moitié de ses membres inférieurs. Grimée en vieillarde gouailleuse à la limite de la caricature dans "La Môme" (ce qui lui valut quand même un Oscar, respect), notre Marion nationale ne ménage une fois de plus ni sa peine ni son physique. Les traits sont tirés, les yeux gonflés, le corps supplicié, qui l’oblige parfois à se traîner par terre. Plus qu’un rôle, une performance, comme on dit dans la profession.

Son partenaire à l’écran ne démérite pas non plus. L’excellent Matthias Schoenaerts incarne Ali, jeune père sans épouse, sans domicile, sans le sou. Disons-le tout net, Ali est un sale type, une brute épaisse, un père peu attentionné, mais qui, aux yeux de Stéphanie, possède la qualité de ne pas s’attendrir. De cette absence de compassion va naître une belle relation d’amitié, une complicité, une histoire d’amour… sur fond de drame social, bien entendu. N’oublions pas que nous parlons d’un film français.

Le réalisateur Jacques Audiard et ses deux comédiens Marion Cotillard et Matthias Shoenaerts. (crédit : Medhi Chébil)

Si , sur la Croisette, la prestation du duo recueille tous les suffrages et peut laisser espérer à leurs auteurs un prix d’interprétation, difficile d’en dire autant de l’histoire (inspirée de "Rust and Bone", recueil de nouvelles du Canadien Craig Davidson). La salve de critiques la plus nourrie vient de la presse anglo-saxonne qui fustige, à raison, une accumulation de rebondissements mélo-dramatiques (dont on se gardera de révéler la teneur). Jusqu’au dernier quart d’heure qu’on serait en droit de vouloir plus apaisé, on n’épargne rien aux personnages. Ni aux spectateurs (mais pourquoi cette voix-off et ces ralentis pour conclure le film ?).

Mais ce ne serait pas faire justice à la réalisation de Jacques Audiard que d’en taire ses moments de grâce. Comment, en effet, ne pas être touché par la beauté des retrouvailles entre l’héroïne et son orque ou par les scènes de combats à mains nues que livrent Ali pour subvenir à ses besoins ?

Marion Cotillard touchée par la grâce.

Trois ans après son passage remarqué à Cannes avec son film de gangsters "Un prophète", Jacques Audiard réussit plutôt bien sa conversion au mélo sans toutefois pouvoir prétendre à la Palme d’or. D’autant que "De rouille et d’os" n’a pas la dimension politique qui pourrait, au moment des délibérations, faire la différence auprès du président du jury Nanni Moretti.

Labellisé "printemps arabe"

Seulement voilà, les sujets sérieux et les bonnes intentions ne font pas toujours d’excellents films. "Après la bataille" en est la preuve.

Présenté comme la première fiction post-printemps arabe, le film de l’Égyptien Yousry Nasrallah, lui aussi en compétition, relate la relation ambigüe qu’entretiennent Rim (Menna Chalaby), une ancienne militante de la place Tahrir, et Mahmoud (Bassem Samra), un honorable père de famille des quartiers pauvres du Caire. La première est une jeune cadre dynamique, divorcée, laïque, le second un cavalier, désargenté, illettré, bon bougre manipulé par le régime de Moubarak qui l’envoya à dos de cheval mater les révolutionnaires de la fameuse place.

Bassem Samra et Menna Chalaby.

Bref, tout oppose ces deux Cairotes qui, un soir d’égarement, vont pourtant se séduire, se désirer, s’embrasser… mais pas plus si affinités. Le fossé socio-culturel qui sépare nos deux amants d’un soir est bien trop important pour que le flirt devienne idylle.

Bon, pas besoin d’être sorti de la cuisse de Toutankhamon pour rapidement saisir les messages qu’"Après la bataille" entend distiller deux heures durant : "l’Égypte souffre de ses divisions", "la misère engendre la misère", "dans une société clivée, nul ne peut échapper à sa condition". Soit.

Le diagnostique est sûrement juste mais Yousry Nasrallah avait-il vraiment besoin de maltraiter ce pauvre Mahmoud avec un tel acharnement ? Devait-il en faire un imbécile heureux pour qu’on comprenne quels maux rongent son pays ? Était-il nécessaire de le faire éructer contre son épouse et son fils, de l’obliger à faire d’obséquieuses courbettes devant le puissant chef du village ou de le contraindre à crier des slogans qu’il ne semble pas saisir ?

Brouillon et tortueux, "Après la bataille" vient rappeler à la population égyptienne l’impérieuse nécessité qu’elle a de s’engager sur un même chemin. C’est peut-être là le seul attrait de l’unique film africain de la compétition cannoise.

A lire également sur RFI :

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Il n'est de richesses que d'hommes. Jean BODIN